目標情境

你有一組按出現順序的區塊(例如 headings),

每個有一個開始位置 start,但還沒有 end。

想要自動補出每個 heading 的 end:

目前節點的結束 = 下一個節點的開始

最後一個節點的結束 = 全部元素總長度(total_elements)

原始程式片段

starts = [h['start'] for h in headings]

ends = starts[1:] + [total_elements]

# len(ends) == len(headings)

for h, e in zip(headings, ends):

h['end'] = e為什麼這樣寫?

starts:收集每個區塊起點

starts[1:]:往右平移(對齊為「下一個開始」)

- [total_elements]:補最後一個區塊的結束邊界

zip(headings, ends):一一對應(第 i 個 heading 對應第 i 個 end)

這種方法避免用索引 for i in range(len(headings)):,更直觀且不容易 off-by-one。

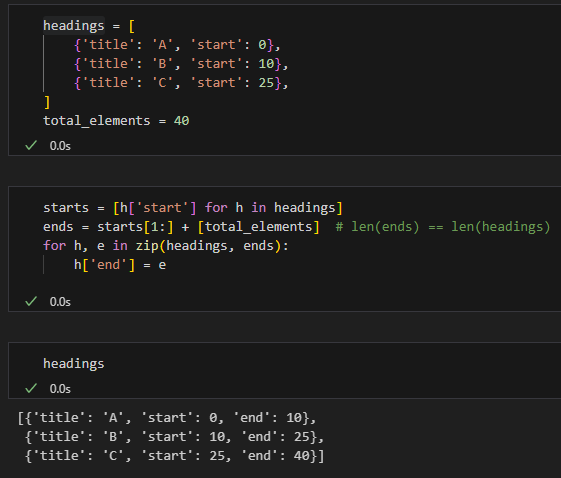

簡化示例

假設:

headings = [

{'title': 'A', 'start': 0},

{'title': 'B', 'start': 10},

{'title': 'C', 'start': 25},

]

total_elements = 40 #文件最結尾元素的index步驟:

starts = [0, 10, 25]

starts[1:] = [10, 25]

ends = [10, 25] + [40] → [10, 25, 40]

zip 對應:

A -> 10

B -> 25

C -> 40輸出:

視覺化

時間軸:

A: [0 10)

B: [10 25)

C: [25 40)每個區塊半開區間:start 包含、end 不含(常見設計,方便相鄰無重疊)。

等價(索引版本)對照(不建議)

for i, h in enumerate(headings):

if i < len(headings) - 1:

# len(headings) - 1 等效於

# headings.index(headings[-1])

h['end'] = headings[i+1]['start']

else:

h['end'] = total_elements雖然功能相同,但 zip 寫法更扁平、少條件分支。

常見延伸

- 適用於:章節區間、Token 區間、影片片段、Log 段落、程式語法節點範圍

- 若需要「長度」也可以:

for h, e in zip(headings, ends):

h['end'] = e

h['length'] = e - h['start']常見錯誤提醒

如果包含被刪除節點?

在建立 starts 之前要先過濾掉已移除的 heading,否則 end 會對錯物件。

headings 的元素只能是

最根層的(Heading 1)標題資訊,

例如:doc檔有Heading 1 , Heading 2, Heading 3

最後一個Heading 3的結尾,

應該是往後最近的Heading 2 or 1的開頭

而非下一個Heading 3的開頭

推薦hahow線上學習python: https://igrape.net/30afN

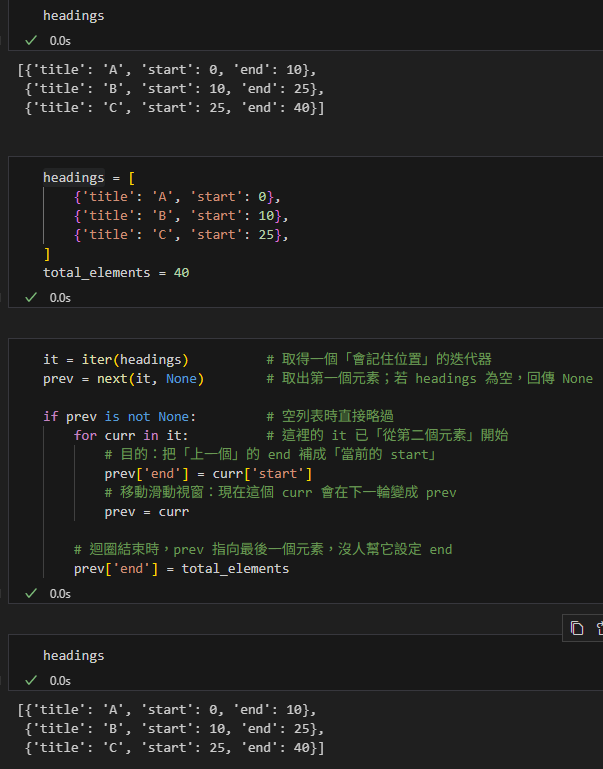

使用next 與 迭代器 處理:

headings = [

{'title': 'A', 'start': 0},

{'title': 'B', 'start': 10},

{'title': 'C', 'start': 25},

]

total_elements = 40 #文件最結尾元素的index

it = iter(headings) # 取得一個「會記住位置」的迭代器

prev = next(it, None) # 取出第一個元素;若 headings 為空,回傳 None

if prev is not None: # 空列表時直接略過

for curr in it: # 這裡的 it 已「從第二個元素」開始

# 目的:把「上一個」的 end 補成「當前的 start」

prev['end'] = curr['start']

# 移動滑動視窗:現在這個 curr 會在下一輪變成 prev

prev = curr

# 迴圈結束時,prev 指向最後一個元素,沒人幫它設定 end

prev['end'] = total_elementsprev = next(it, None) 拿到第一個元素(例:{‘title’: ‘A’, ‘start’: 0}),接下來的 for curr in it: 會從「第二個元素」開始迭代,因為迭代器已經前進過一次。整個寫法的目的,就是把「前一個元素的 end = 下一個元素的 start」這件事寫得乾淨、無索引、無 if 分支。

- 原始資料與目標

資料:

headings = [

{'title': 'A', 'start': 0},

{'title': 'B', 'start': 10},

{'title': 'C', 'start': 25},

]

total_elements = 40目標:補出

A.end = 10

B.end = 25

C.end = 402. 為什麼需要「前一個 vs 當前」模式?

因為我們要設定「上一個 heading 的 end = 下一個 heading 的 start」。

這是一種「滑動視窗長度為 2」的需求。

如果用索引版本:headings[i]['end'] = headings[i+1]['start'],最後一個要特判。

改用 iterator + prev/curr,可以讓核心邏輯在無分支的 for 迴圈中執行。

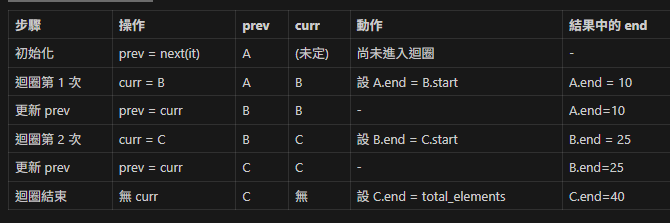

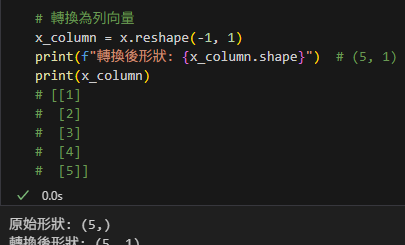

3. 迭代器關鍵行為示意

it = iter(headings)

prev = next(it, None)此時:

it 指向「下一個要被取出的元素位置」

prev = 第一個元素(A)

迭代器內部「已經消耗掉」第一個,所以剩下的可迭代元素是:B, C

接下來:

for curr in it:

...curr 依序會是:

- 第一輪:

curr = B - 第二輪:

curr = C - 結束:沒有更多元素

4. 逐步模擬(表格)

5. 加上詳細註解版

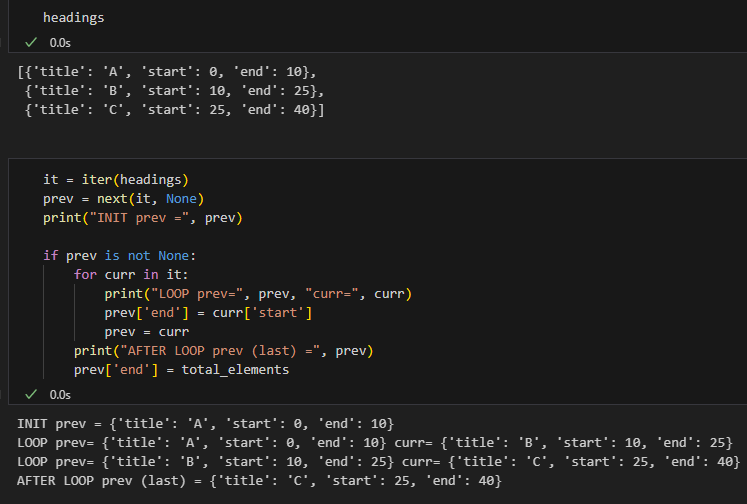

6. 如果用 debug print 看會更清楚

it = iter(headings)

prev = next(it, None)

print("INIT prev =", prev)

if prev is not None:

for curr in it:

print("LOOP prev=", prev, "curr=", curr)

prev['end'] = curr['start']

prev = curr

print("AFTER LOOP prev (last) =", prev)

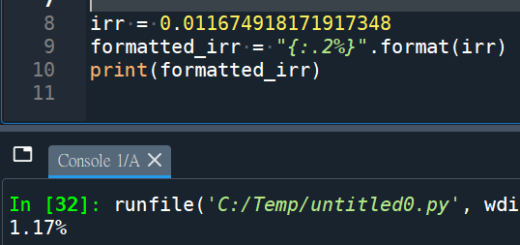

prev['end'] = total_elements輸出:

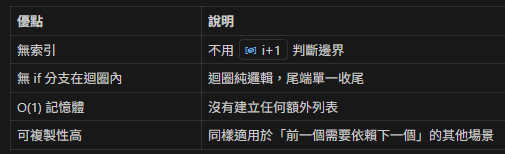

7. 這種寫法的優點

8. 常見初學者誤解點

- 與「索引版」對照(語意拆解)

索引版:

for i in range(len(headings)-1):

headings[i]['end'] = headings[i+1]['start']

headings[-1]['end'] = total_elementsiterator 版是將:

「i 與 i+1」→ 「prev 與 curr」

「最後一個單獨處理」→ 「迴圈後補」

10. 如果要同時算長度(延伸)

it = iter(headings)

prev = next(it, None)

if prev is not None:

for curr in it:

prev['end'] = curr['start']

prev['length'] = prev['end'] - prev['start']

prev = curr

prev['end'] = total_elements

prev['length'] = prev['end'] - prev['start']11. 更抽象:把它想成「兩兩配對」

你正在做的,其實就是「(A,B), (B,C),最後 (C,None)」。

iterator 寫法本質上就是自己做 pairwise。

12. 極簡 mental model(一句話版)

先抓第一個作「前一個」,然後讓迴圈只關心「設定前一個的 end」,最後補尾巴。

推薦hahow線上學習python: https://igrape.net/30afN

![Python: 如何將pandas.DataFrame從寬資料轉為長資料? df_melt = pd.melt(df, id_vars=[‘name’, ‘gender’], var_name=’time’, value_name=’score’) ; seaborn繪圖 Python: 如何將pandas.DataFrame從寬資料轉為長資料? df_melt = pd.melt(df, id_vars=[‘name’, ‘gender’], var_name=’time’, value_name=’score’) ; seaborn繪圖](https://i2.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2023/03/20230302152215_95.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)

![Python: Regular Expression 正規表示法 正則表達式 import re ; pattn = "[d]{4}/[01][d]/[0123][d] [d]{6}" ; match = re .search (pattn,text) .group() - 儲蓄保險王](https://savingking.com.tw/wp-content/uploads/2022/09/20220901154435_19-520x245.png)

近期留言